如果您曾使用过在线百科全书维基百科,您可能已经注意到,编辑文章就像点击“编辑本页”选项卡、进行修改并点击“保存”一样简单。然而,正是这种易于编辑的特性,既是维基百科最大的优势,也是它的弱点:任何人都可以编辑维基百科——即使是匿名用户。

关于某个组织或个人恶意或出于恶作剧目的修改维基百科条目的故事屡见不鲜。但是,限制人们轻松编辑维基百科的能力,将侵犯其最受赞扬的特性之一,而这可以说正是其成功的关键。

广告

维基百科有多种工具来处理恶意编辑者。该网站提供了关于优秀百科全书条目的标准以及如何清理文章的详细教程。许多维基百科人——该百科全书的常驻编辑者——对该网站表现出极大的忠诚,充当其监督者并纠正潜在的有害编辑。维基百科保留所有更改记录,以便被篡改或不尽如人意的文章可以轻松恢复到旧版本。该网站还有一些维基百科人可以使用或请求的功能,包括锁定页面、屏蔽某些用户以及标记违反网站准则的文章。

尽管有所有这些工具,但维基百科人不可能无处不在。仅英文维基百科就有超过190万篇文章,滥用的可能性是巨大的,特别是匿名用户 [来源:维基媒体]。于是,维基扫描器应运而生,这是加州理工学院计算与神经系统专业的研究生、圣达菲研究所的访问研究员维吉尔·格里菲斯于2007年8月推出的一款免费程序。

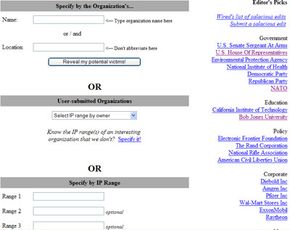

每当未注册的匿名用户编辑维基百科条目时,网站都会记录该用户的IP地址,这是一串识别连接到互联网的每台计算机的唯一数字。维基扫描器利用这些记录来追踪匿名维基百科编辑者的IP地址。通过将IP地址与拥有这些地址的公司数据库进行比对,扫描器可以识别编辑者,或者至少是负责该用户访问的组织。

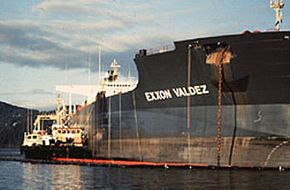

结果令人震惊——数千万次的匿名编辑,由超过18万个组织进行,其中一些明显违反了维基百科政策。被提及的众多组织包括:联邦调查局(FBI)、中央情报局(CIA)、英国工党、梵蒂冈、沃尔玛、共和党、科学教派、戴尔电脑、微软、苹果和联合国。

在本文中,我们将深入探讨维基扫描器的工作原理,查看一些特别有争议或仅仅是怪异的匿名编辑案例,并审视对维基扫描器的一些反应。我们还将向您展示如何使用维基扫描器来查看某些组织和公司可能在维基百科上做些什么。

广告