计算机问世已逾半个世纪,但大多数人与它们交互的方式却变化不大。我们使用的键盘由打字机演变而来,这项技术已有近150年历史。Douglas Carl Engelbert早在1968年就展示了一种我们后来称之为计算机鼠标的设备[来源:麻省理工学院]。即使是图形用户界面(GUI)也已存在一段时间了——首个在消费市场普及的图形用户界面是1984年Macintosh上的[来源:犹他州立大学]。考虑到如今的计算机比50年前强大得多,我们基本的用户界面却变化不大,这令人惊讶。

如今,我们开始看到键盘和鼠标界面配置发生更显著的变化。智能手机和平板电脑等触摸屏设备将这项已有十多年历史的技术推广给了更广泛的受众。我们也在制造更小的计算机,这使得用户界面需要新的方法。你肯定不希望在你的智能手机上连接一个全尺寸键盘——那样会破坏用户体验。

广告

触摸屏引入了计算机导航的新技术。早期的触摸屏只能检测到单点触控——如果你试图用多个手指触摸显示屏,它就无法追踪你的动作。但如今,你可以在数十种计算机设备中找到多点触控屏幕。工程师们利用这项技术开发了手势导航。用户可以通过预设手势执行特定命令。例如,Apple iPhone等多种触摸屏设备允许你通过将两根手指放在屏幕上并分开来放大照片。将手指捏合则会缩小照片。

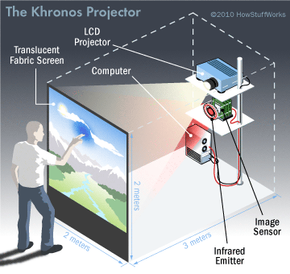

东京大学的Khronos Projector实验将触摸界面与导航预录视频的新方法结合起来。该系统由一个安装在柔性屏幕后的投影仪和摄像头组成。投影仪在屏幕上显示图像,而摄像头则检测屏幕张力的变化。用户可以按压屏幕来影响预录视频——加快或减慢视频的某个部分,而画面的其余部分不受影响。

Khronos Projector 让你能够以新的时空配置来观看事件。想象一下一段两个人并肩在街上赛跑的视频。通过按压屏幕,你可以操纵图像,使一个人看起来领先于另一个人。通过在屏幕上移动你的手,你可以让两个人互换位置。原来似乎遵循一套规则的视频现在遵循另一套规则了[来源:东京大学]。

与屏幕交互仅仅是个开始。接下来,我们将探讨工程师们如何开发我们完全无需触摸任何东西即可与计算机交互的方式。

广告